読めばわかるコラム:[Biz小説]第4話:雑談力と質問力で仮説を深掘りする

トップへ戻る

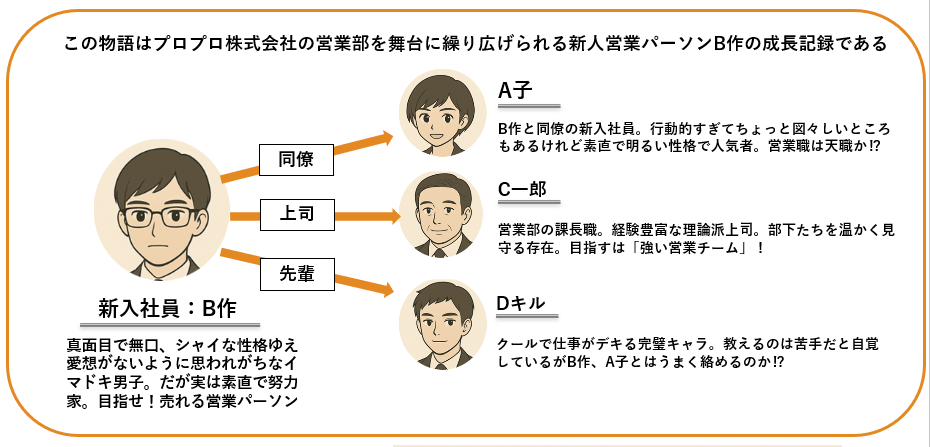

ここはプロプロ株式会社。新入社員として入社したばかりのB作は同期のA子とともに“売れる営業”を目指して頑張る日々だ。今回は同僚A子とタッグを組んでの営業活動にも慣れてきたのだが、「ヒアリング力」が弱点であることにも気づいていた。

Chapter1:B作の商談

B作は問い合わせのあったS社に訪問。ようやくひとりでの営業にも慣れてきた。訪問先企業のIR資料やプレスリリースをくまなく調べ、仮説を立てて臨んだ。いざ!

「御社は直近の決算報告で“新規顧客獲得を加速化させる”と記載されていましたね。さらにプレスリリースでも、地方市場でのシェア拡大を狙っていると拝見しました。」

こう切り出すと、S社担当者のM氏も少し驚いたようだ。反応は上々である。

「おお、よく調べてますね。その通りです!」

「主力商品Aの販売チャネルを広げるのが重点施策というようにお見受けしました」

「その理解で間違いありません」とM氏。

「さらに競合B社が同じ市場で低価格戦略を打ち出しているので、御社として付加価値路線をどのように打ち出すのかが課題ではないでしょうか?」

「まさにおっしゃる通りです」とM氏の笑顔を引き出せた。

しかし……

褒められはしたものの、ここで会話は止まり相手から新しい新しい情報を引き出す言葉が出てこない。B作は心の中で焦っていた(調べた仮説は当たっていたけど…そこから新たな付加価値の発見につなげられるような会話ができない…….

つまり、「仮説の答え合わせ」から進めず、そこで終わってしまったのである。

Chapter2:A子の挑戦

一方、A子は自分が愛用している美容化粧品を販売するX社の宣伝担当者にアポを取り、ひとりでの営業に挑戦!まずは、雑談を交えながら会話をスタートした。

「最近、御社のこの商品、テレビでもYouTubeでもよく見かけますよね! 私も使ってるんです!」

穏やかな印象の商談相手は宣伝担当のY様が顔をほころばせる。

「ありがとうございます。どこを気に入って使っていただいているのですか?」

「やっぱり、自分の肌に合うところです。他社の商品も色々と試してみたんですが……」

Y様はあきらかに食いつきぎみでさらに言葉をかぶせる。A子はターゲットでもあるのだ。

「やはり使い心地は他社とは違うと感じるところがあるのでしょうか?」

A子:「ええ、そう思っている人は多いと思いますよ。実はCMではあまりそこを訴求されてないような印象があったのですが」

Y様は思わず身を乗り出した。

「やっぱりそう思います? 社内でも議論になっているんです」

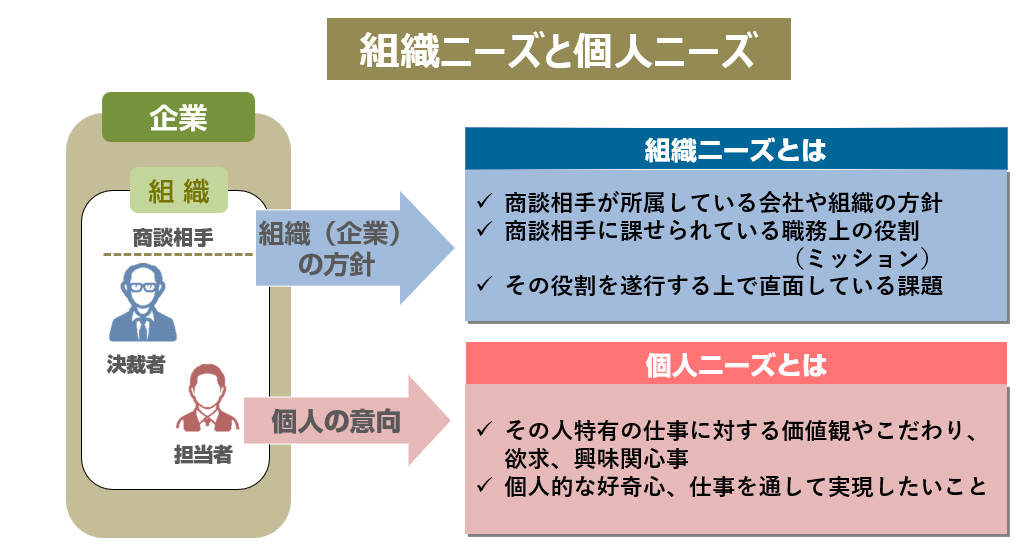

【組織ニーズの把握】

下に下がる質問(具体的には?)

「とおっしゃいますと、具体的にはどんな議論になっているのですか?」

A子の質問にY様が難しい顔をして答える。

「競合他社のプロモーションと弊社との違いが把握できてないことが問題になってましてね。」

「つまり、プロモーションにおいて、他社と差別化ができてないということですか?」

「そうなんです……」

さらに下に下がる質問(具体的には?)

A子はここでヒアリング力を鍛えるチャンスとばかりに続ける。

「なるほど。他社との差別化はもちろん大事だと思いますが、具体的にはどのような差別化を考えているんですか?」

「中期経営計画では、若年層へのブランド浸透を打ち出しているのですが、今のところはテレビCMで他社と似たような内容になっている状況でして…」

上に上がる質問(それはなぜ?その理由、背景は?)

A子はさらに突っ込む。

「なぜ、他社と変わらないプロモーションになってしまうのですか?」

「それは、若年層への訴求ポイントが整理されていないからでしょうね」

【個人ニーズの把握へ】

「Y様ご自身は、どういうやり方にチャレンジしたいと思ってますか?」

「個人的には、デジタルマーケティングのノウハウを体系的に学んで、訴求ポイントを見極めて効率よくプロモーションをしたいんです。でも忙しくて、なかなか…」とY様もため息まじりである。

Chapter3:上司のフィードバック;「上下の質問」と「組織ニーズ・個人ニーズ」

新人ふたりが帰社してから、さっそく上司のC一郎はふたりとミーティングを設定した。当たり前のようにDキル(デキル)先輩も同席している。

C一郎がふたりから商談の様子を聞いた後、こう説明切り出した。

「A子さんとB作くん、二人の違いは何だと思う?」

「私の仮説は浅かったけど、雑談と質問で“困りごと”を聞けました!」とA子。

対照的にB作は自信なさそうに答える。

「僕は事前にいろいろ調べて仮説を立てたのですが、結局答え合わせで終わってしまいました」

「そうだ。A子さんは雑談から入ったことで相手が安心して本音を話すきっかけを作れた。そして「上下の質問」を繰り返すことで相手の発言からより具体的な情報や、背景情報を聞き出すことができる。そこから組織ニーズや個人ニーズを引き出すことができたんだ。」

Chapter4:セオリー化の芽

「調べて仮説を立てるのは当然だ。だが、それを“相手にぶつけて深める力”がなければ、情報は広がらない。雑談で扉を開き、上下の質問で奥へ進む。これがヒアリングの精度を高めるコツだ」とDキル先輩もアドバイスをする。

「雑談で入口を作って、質問で奥まで踏み込むんですね!」とA子は意気揚々。B作は深くうなずきながらかみしめるように言う。

「僕は扉の前で立ち止まってたわけですね…」

C一郎:「いい学びだ。これが経験学習理論でいう“内省⇒概念化⇒実践”だ。次の商談で試してこい!」

なんだか早く次の営業に行きたくなったB作、A子、そしてDキル先輩なのであった。