読めばわかるコラム:[Biz小説] 第1話:真似る力の差

トップへ戻る「なぜ」を問う人が、早く成長する

chapter 1 同じスタートラインの新人ふたり

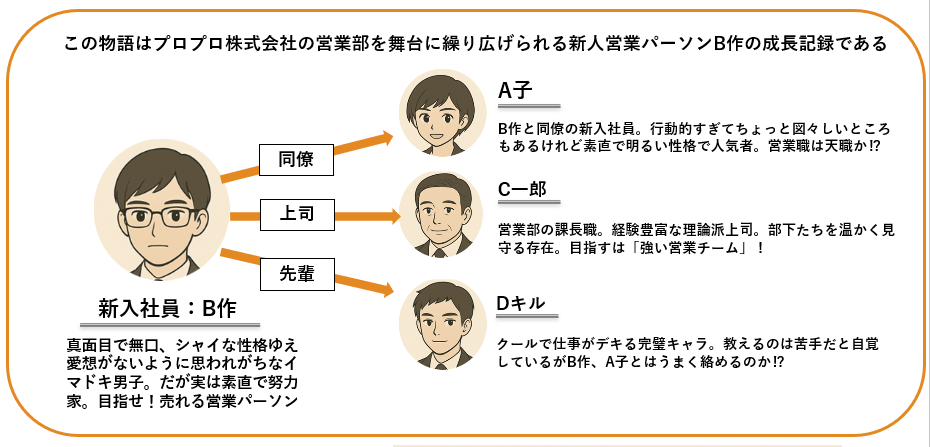

4月の柔らかな陽光が差し込むオフィス。営業部に新しく配属されたのは、新入社員のA子とB作だった。フレッシュなふたりである。

「今日から配属だな。期待してるぞ」

課長のC一郎が、2人に目を細めて言う。ベテランの風格がありながらも、どこか温かみを感じさせる人物だ。

「よろしくお願いしますっ!」と元気よく頭を下げたのはA子。明るく、目を輝かせている。その隣で、無言のまま会釈したのはB作。物静かで控えめな印象だ。

「新人教育はDキル君にお願いしているから、分からないことはなんでも聞くように」

そう言って紹介された先輩社員のDキルは部署きってのエース。成果主義の営業部で、数々の取引先の信頼を得て数字を積み上げてきた実力派だ。部内での信頼も厚い。

(また新人か……)

Dキルは心の中でつぶやいた。彼は仕事はできるが、実は人に教えることがどうも苦手なタイプだったのだ。

chapter2:質問攻めのA子

配属初日から、A子は猛烈に質問攻めだった。

「Dキルさん、この報告書の目的ってなんですか?」

「なんでこのタイミングで送るんですか?」

「こういう表現にする理由って、あるんですか?」

Dキルは最初こそ戸惑ったが、答えられる範囲で応じていた。A子はメモを取りながら、うんうんとうなずく。

(A子さんはすごいな、どんどん聞いてくる。正直、めんどくさいけど…。まあ、質問されると自分で考えるきっかけにもなるのは確かだな)

Dキルの中に、少しずつ変化が生まれていた。

お気づきだろうか? A子は単に手順を覚えようとしているわけではなかったのだ。

「“なぜ”この方法なのか」を知りたがっていたのである。

chapter 3:静かに真似るB作

一方のB作といえば、静かにDキルの動きを見ていた。

(まずは見て覚えよう。真似が基本だ)と思ったからである。

彼は、DキルのPC画面やメール文面をじっと見つめ、それを自分のノートに写していた。

資料の構成、話し方、書式……。ひとつひとつを正確にコピーしようと努めた。

(Dキルさんのやり方をそのまま再現すれば、うまくいくはずだ)

しかし、B作は聞かなかった。「なぜ、そうするのか」を。

彼のノートには、ただ“やり方”だけが書かれていた。

chapter 4:新人2人の差が出始めた!!

配属から1カ月後。2人に初めてのプレゼン機会が与えられた。

A子は、得意先への提案書を堂々と説明した。提案の目的、想定される反応、代替案まで提示する構成だった。

「よく考えられてるな。相手視点がある」と上司のC一郎はうなずいた。

一方、B作のプレゼンは形式通りだったが、提案の狙いが曖昧で、質問に詰まる場面もあった。

(なぜこんなに差がつくんだ…?)

B作の胸に、焦りが生まれていた。

chapter 5:真似るとは、何を真似るのか

A子は、ノートにこう記していた。

目的:上司や顧客が一目で要点がわかるようにする

手段:最初に結論を書き⇒次にその理由や背景を3行に要約し⇒最後に具体例を添える

彼女は、表面的な「やり方」ではなく、「意味」を理解した上で応用していた。

B作は、Dキルのメール文をそのまま書き写していただけだった。そこに“なぜこの順番なのか”“なぜこの文字数なのか”という問いはなかった。

A子の成長は、単なる模倣ではなかった。

「意味のある模倣」——それが、経験を学びに変えていた。

chapter 6:経験学習サイクル

ある日、C一郎とDキルはランチ帰りにひと息つきながら、2人の新人の様子について話していた。

「A子さん、伸びてきたな」

C一郎が紙コップのコーヒーを傾けながら言うと、Dキルは苦笑いの表情だ。

「はい、正直、質問攻めで疲れますけどね。でも、A子さんは……たぶん、俺がやっていることの“背景”まで理解しようとしてますね」

「それだよ」C一郎が頷いた。

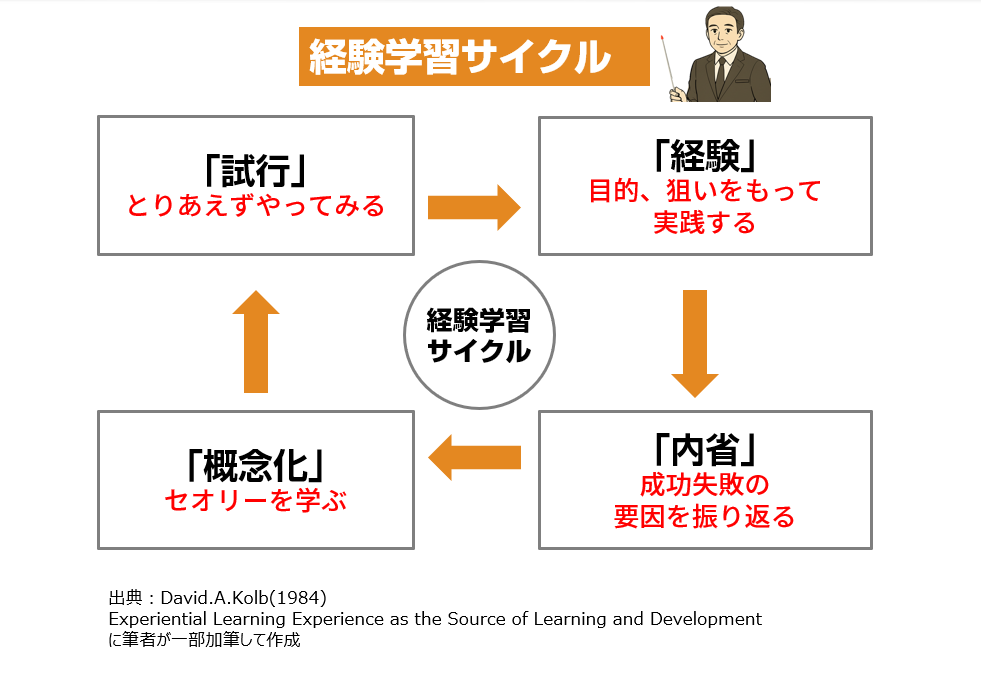

「彼女は“目的”と“手段”をセットで理解しようとしている。だから、やっていることが自分の中で意味になってる。そうなると、自然と応用も効くし、経験学習サイクルが回り出すんだ」

「経験学習、ですか?」とDキル。

「そう。コルブのモデルでは、『試行→経験→内省→概念化』という流れを繰り返すことで、学びが深まるとされているんだ。コルブの言う『経験』とは、目的を持って実践すること。だから『内省→概念化』つまり、振り返り、セオリー化することができる。A子は、その流れを自然にやっているんだよ」

「……B作君も、真面目なんですけどね。黙って真似して、資料も形は似てる。でも、なぜかズレるんです」とDキル。

「彼は“やり方”は真似てるけど、“目的”が抜けているんだ」 C一郎は静かに言った。

chapter 7:A子との雑談から得たもの

ある日の夕方。残業の合間にA子はふとB作に話しかけた。

「ねえ、今の報告資料、なんであの順番にしたの?」

B作は少し戸惑いながら答えた。

「え? 順番?Dキルさんのを真似したつもりだったんだけど」

A子は頷きながら言った。

「そうなんだ。でもね、Dキルさんの報告のセオリーは、結論→理由→例示の順番なのよ。そうすることで、聞いている側にとって“要点が理解しやすい”んだって。」

「……そういう理由があったのか」

B作は少しハッとしたようだった。

その日の夜、B作は “手段”の前に“目的”という項目をノートに書いた。

そして、「この報告の目的は何か」「この順番の意図は何か」「Dキル先輩が、この事例を使った理由は何か」と、いくつもの問いを自分に投げかけ始めた。

それは、今までとは違う“真似”の仕方だった。

chapter 8:成長の兆し

数週間後、B作の作成した提案資料が、ある社内ミーティングで使われた。

内容は簡潔で分かりやすく、構成も工夫されていた。

「B作、これは君が考えたのか?」

C一郎が驚きの表情で尋ねる。

「はい。Dキル先輩のやり方を参考にしつつ、“この資料の目的”を考えて作ってみました」

B作の声は、以前よりも少しだけ自信に満ちていた。

A子が後ろから小さくガッツポーズしていた。

成長の差は、やり方の差ではなく、学び方の差。

デキる人は、「なぜ」を考え、「意味」を持って真似ている。

そしてその学び方こそが、経験を「ただの出来事」から、「力」に変えていくのだ。